450

2023年,基哥有种“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。”的感觉。

这一年,对中国汽车业来说,注定是颇为不平凡的一年。

据乘联会的数据,2023年中国汽车在全球汽车市场的份额,达到了33%的历史新高,新能源车占到了全球市场55%的水平。

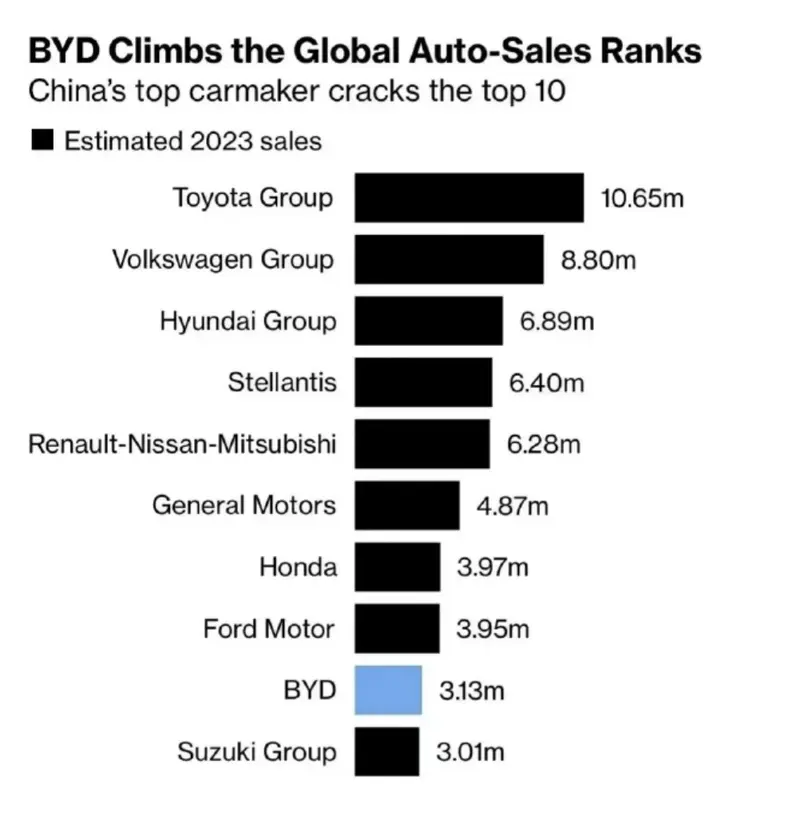

以比亚迪为代表的中国车企,不仅仅在中国市场上领跑行业,更是成为中国乘用车历史上“首个进入全球汽车销量排名榜TOP10”的车企集团。

往大了说,比亚迪的成就,不仅标志着一家汽车企业的成功,更象征着中国汽车行业借助新能源汽车的崛起。

“首次突破3000万辆”,“汽车出口跃居世界第一”。

最显而易见的,中国消费者,甚至是世界的消费者,都开始买中国车了。

新格局将重塑中国车市。

这几个合资品牌

这几个合资品牌

在中国混成了“限量版”

2023年,绝对是中国汽车工业70年以来,里程碑式,自豪的一年。

自大众于1984年,进入中国成立合资车企以来的39年。中国车企,终于夺回了中国汽车市场的销售冠军。

中国汽车年产销,均突破了三千万辆,成为名副其实的汽车世界中心。

其中,国产新能源车,也非常亮眼。

根据中汽协数据,2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,连续9年位居全球第一。

这些数字很漂亮,但与此同时,合资品牌与传统燃油车的市场份额却在收缩。

合资车光环

逐渐消退

从2017年开始,合资车的光环和影响力,都在逐渐消退。

现代与起亚,来自韩国。

北京现代在中国加入WTO后,才成立。

2016年北京现代,就实现了年销114万的佳绩,连续4年破百万辆,当之无愧的汽车巨头。

然而到了2023年,北京现代的销量,只剩下25.7万辆,起亚为16.6万辆,只有巅峰时期的四分之一。

都快要成为限量版了!

而像福特,数据也类似。

一开始借着福克斯、福睿斯、蒙迪欧、翼虎大杀四方。2016年,长安福特年销量,达到了94.38万辆,创下历史新高。

但随后,福特全系产品换代慢的问题,在友商的衬托下,越发严重。

数据显示,到了2023年,长安福特的累计销量为233122辆,相比2022年长安福特的全年累计销量251019辆,同比下滑7.13%。

长安福特的下跌之路,目前看还没有止步。

这背后,或许只是燃油车大趋势下的一些涟漪。

燃油车不死

只是在逐渐凋零

新能源车,对燃油车的取代是大势所趋。

五年前,买新能源车的人,被称为勇士,是“第一批吃螃蟹的人”。

而五年后的现在,还在买燃油车的人,被看作是汽车消费者中的“保守派”。

世界变化,实在太快了。

中汽协数据显示,2023年传统燃油乘用车,国内销量1404.3万辆,比上年同期下降109.4万辆,同比下降7.2%。

从新产品数量来看,燃油车从2020年的59款、2021年和2022年均56款,降到2023年的27款。

反观新能源车,过去一年仅纯电动车型,就有将近70款新车的发布。

在全球新能源汽车浪潮下,传统车企逐渐失去,推出燃油车新品的动力。

产品力落后,叠加迭代速度乏力。燃油车市场份额,不断被新能源汽车抢走。

基哥有不少朋友在汽车一线工作,他们见证了新能源车产品,从陌生排斥到用户慢慢认可的过程。

尤其是2023年,新能源车销量大增,燃油车销量受到大幅影响,他们换工作地方的不少。

深度洗牌期

比拼谁更坚决

燃油车逐渐退出历史舞台,新能源车强势崛起,中国乃至全球车市正进入深度洗牌期。

燃油车节节败退的过程中,中国品牌,已逐渐成为新能源转型的推动者。

以比亚迪为代表的中国品牌,走在了世界汽车工业的头部。

与合资品牌在新能源转型上的犹豫相比,中国品牌,对新能源的拥抱更加坚定。

根据乘联会2023年乘用车销量排名数据:

前十大品牌中,有5家均为自主品牌,分别为比亚迪、吉利、长安、奇瑞等,自主品牌的年度份额达到了52%,占据了大半市场。

是日本品牌的三倍,是德国品牌的两倍多。

这在燃油车时代是不可想象的。

究其原因,合资品牌的研发主导权还在国外,对中国市场的适应力有限。

自主品牌的组织架构也更清晰,本土团队拥有100%的主导权,协同工作效率更高。

再者,中国拥有完善的新能源汽车上游产业链,在技术创新、突破方面更具有优势,合作模式更加多样化,同时成本优势更加明显。

中国品牌的崛起,是时代的机遇,也是自身努力的展现。

中国品牌建立技术护城河

合资已无优势可言

相比燃油车,新能源车拥有综合用车成本低,智能化水平高且迭代速度快、性能更出色等诸多优势。

汽车电动化与智能化不可分割,二者呈现螺旋式发展,目前产业竞争主赛道已扩展到整车工程。

做智能汽车就像造房子,不是敲代码就能做好的,必须以汽车电动化为基础。基础做不好就是在盖危房。

而燃油车在这方面,物理层面上,天生慢一步。

蔚来的联合创始人秦力洪,曾经分享过一个数据:在做出包括制动等控制动作时,传统汽车的反应速度为500ms,而电动汽车的反应速度仅为30ms。

“反应速度更快,电动汽车更适合自动驾驶。”

率先完成电动化的中国车企,在下半场智能化竞技中,已率先起步。

在强大产品力攻势下,传统燃油车的市场,被不断蚕食。

新能源汽车迅速抢占了10-20万这一国内车市的主流市场,并继续抢占20万元以上的市场份额。

数据显示年销量超20万辆的13款热门产品中,新能源产品有7款之多。

目前,中国新能源车汽车的市场份额,暂时未能超过燃油车。

但悬念不在于是否能超过,而仅仅是何时能超过。

中国品牌引领技术进步

全球新能源车的未来

如果说新能源车,是全球汽车市场未来,那么中国品牌,将会是全球新能源车的未来。

比亚迪首次提出了“整车智能,才是真智能”的新方向。

在刚刚结束的比亚迪“梦想日”上,比亚迪智能化亮剑,带动中国新能源车全面进入“整车智能化”的全新时代。

新能源汽车时代,自主品牌通过建立自己的技术护城河,成功实现了换道超车,并开始反向技术输出。

例如,作为新能源汽车领导者,比亚迪DM-i超级混动在插电混动(PHEV)领域一战成名,秦PLUS DM-i的百公里油耗仅3.8L,长期成为同级标杆。

这一技术除供应自家车型外,还搭载到了其他品牌的插电混动(PHEV)上。

刀片电池的横空出世,将动力电池的技术路线拉回到磷酸铁锂,并同样实现外供。

易四方、云辇等黑科技的推出,更是将新能源汽车技术带上新的高度,让国内外业界人士和用户刮目相看。

新势力的代表小鹏汽车,不断深耕智能化,已获得大众汽车的青睐,在双方的合作中,小鹏汽车将技术反向输出,赋能大众汽车的智能化。

零跑汽车凭借坚持全栈自研,与Stellantis集团联姻,开启了全球化之路。

如此例子还有很多,正是基于此,中国品牌的新能源车不但销量节节攀升,还在中高端价格区间不断收复失地。

凭借技术崛起,中国品牌的产品逐渐渗透到各个价格区间,数十万的国产车型并不少见。

即便是在过去中国品牌望尘莫及的30万、40万、乃至百万价格范围,都在销量排行榜上出现中国品牌的身影。

部分价格区间中,中国品牌甚至占据了主导地位。

可以预见,在实现换道超车后的下一阶段:

中国品牌,将继续在新能源赛道上,与合资品牌拉开距离,全球汽车市场的格局也将随之重新洗牌。

不出海,就出局

2023年,中国超越日本成为全球最大的汽车出口国。

过去三年,中国汽车出口量三级跳,海关总署口径,从2021年的200万辆暴增到2023年的520多万辆。

力压日本成为全球第一大汽车出口国,新格局将重塑中国车市。

其中,乘用车车出口351.94万辆,同比+60%,连续3年出口增长超过60%,创造了中国汽车全球化的新起点。

特别是新能源汽车出口首次突破100万辆,中国品牌在比亚迪的带动下,全年出口新能源车超68万辆,同比增长97%。

其中,比亚迪出口24.28万辆,同比增长334%。

比亚迪开始在全球展现中国新能源车的影响力与技术全面领先的实力,加速了中国新能源品牌全球化发展的步伐。

展望2024年,基哥希望能看到自主品牌,替代豪华品牌的趋势,看到中国品牌不断走向全球的突破。

目前,世界顶级车品牌,在国内的发展不尽如人意,但在全世界,仍然是全球顶尖车企。

比亚迪虽然年销量超过了300万辆,但是在全球也仅仅排名第九,中国车企的发展之路,任重道远。

最近特斯拉的财报电话会议上,马斯克表示,中国的车企是全球最具竞争力的。

“如果没有关税或贸易保护,中国车企很可能干掉全球绝大多数竞争对手。”

如马斯克所言,摆在比亚迪面前的挑战,除了智能化,还有贸易障碍。

比亚迪一时半会进不了美国市场,欧洲地区存在加征关税风险。

2024年的市场重心,或许会放在汽车出口上。中国车企,只有在全球市场热销,才能成为比肩丰田、大众的全球一流车企。

内容由作者提供,不代表易车立场