2.08万

试问车市内卷的终点是什么?是合资品牌全面去溢价化?是自主品牌齐刷刷立足国内走向海外?或是海内外品牌欣欣向荣拥簇中国汽车市场迈向百年目标?面对这个问题,你我恐难以给出明确回答,毕竟变量太多、道阻且长。

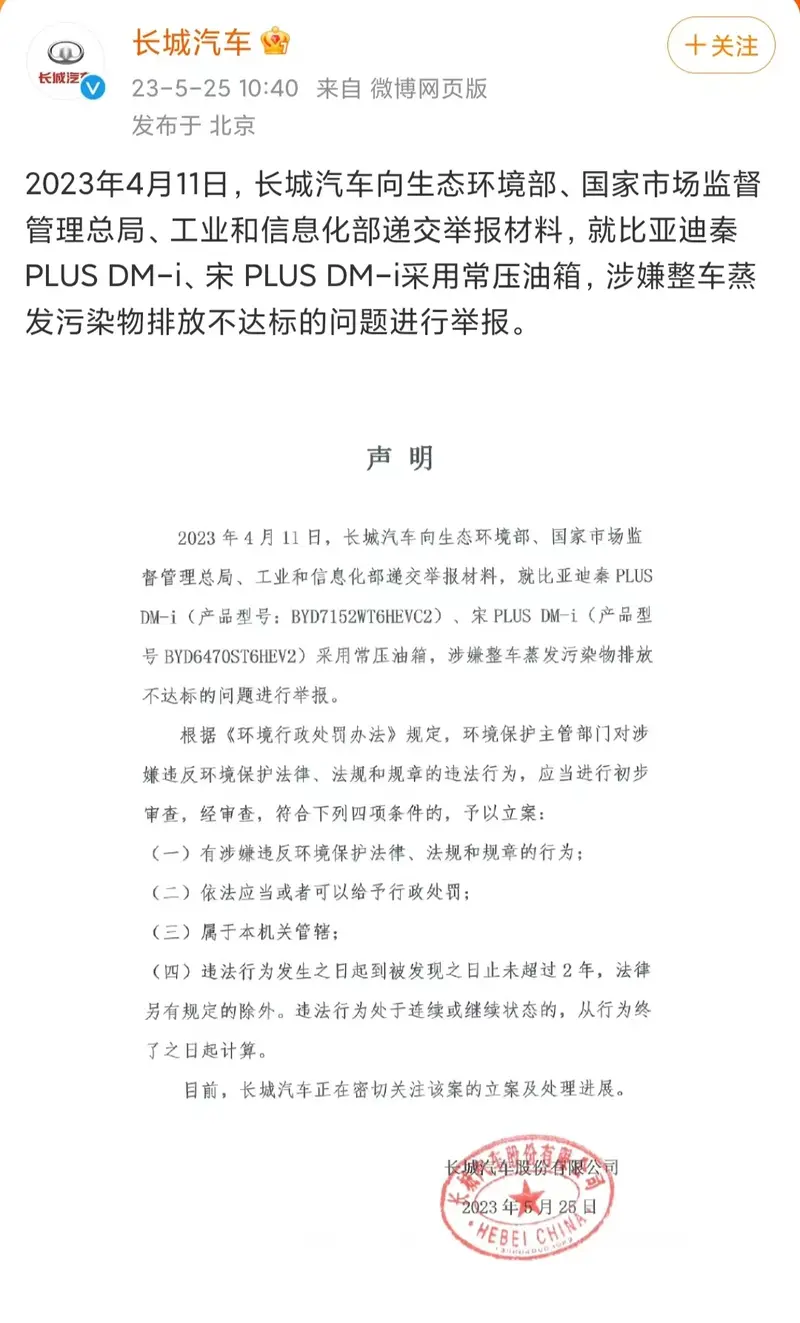

近日,中国汽车市场内卷之路上又多了一件新鲜事,长城举报了比亚迪。称比亚迪宋PLUS DM-i以及秦PLUS DM-i采用常压油箱,涉嫌整车蒸发物污染不达标。一石激起千层浪,与其说这是长城举报比亚迪,不如说是国内两大汽车巨头在技术层面的公开对话。讲真,作为媒体,十分愿意看到企业间的技术交流,但谁都未能想到这为数不多的交流居然会以举报形式出现。

何为常压油箱?何为高压油箱?

燃油车普遍使用常压油箱,所承压强在4~7kpa。众所周知,汽油会在油箱内蒸发,液体转换为气体后,体积会变大进而使得油箱承压,蒸发的油气会进入碳罐并附着在高活性碳颗粒上,在下次启动内燃机后,附着气体会进入发动机燃烧掉。倘若没有吸附、燃烧环节,那么油气将逐渐渗出车外,进而造成蒸发物污染。

汽油车因为内燃机启动频繁,相当于自带碳罐清理周期,碳罐不容易满负荷,但混动车型是个未知数。

因混动车型会经常纯电行驶,内燃机启动不频繁,故而汽油在油箱内的蒸发量会更多,碳罐容易出现只进不出的情况,在吸附能力饱和后,新产生的燃油蒸汽会被直接排入大气当中。

所以混动车型普遍使用承压强度在35~40kpa的油箱,即高压油箱。后者增加了由ECU控制的FTIV阀(即油箱隔离阀),通常情况下在碳罐负荷不高时,该阀门关闭,汽油蒸汽被封闭在油箱之内,而在加油时FTIV阀门打开,将油气输送至碳罐附着,降低加油过程中的蒸发物排放。

根据权威信息来看,秦PLUS DM-i以及宋PLUS DM-i两款车型采用了常压油箱,进而被怀疑存在蒸发物排放不达标的可能,故而成为举报对象。

为何比亚迪的混动可以不用高压油箱?

高压油箱成本相比于常压油箱而言,会上浮500元~1000元左右,如果车企能通过技术手段使PHEV车型降低对高压油箱的依赖,则可节省掉这部分成本,若没有则必须乖乖使用高压油箱。

再者,按照生态环境部的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,明确要求在整个试验过程中,汽车油箱压力应设定为不高于2.5kpa,并未提及油箱种类,而2.5kpa则是常压油箱的承压范围。

所以问题并非使用什么油箱,而是能否让排放达标。

蒸发污染物是指汽车排气管排放之外,从汽车燃料(汽油)系统损失的碳氢化合物蒸气,包括:

5月9日,生态环境部、工信部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》显示,自今年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段。新实施的国六标准不仅增加了加油过程污染物排放试验,对原蒸发污染物排放试验的试验过程和排放限值的要求也变得更为严格。

要知道,在国家制定的国6排放标准中,蒸发污染物排放限值为0.70g/test,相比于国5的2.0g/test严格了近70%。但同时也要知道,新车只有经过了完整国标检测才能上市,这说明宋PLUS DM-i以及秦PLUS DM-i本就符合国家要求标准。那么问题来了……

比亚迪如何用常压油箱达标的?

根据业内人士透露,比亚迪目前市售车型因设计方案不同,油箱方案亦不相同。其常压油箱车型能够做到燃油蒸汽自由脱附,进而达标。

比亚迪基于DM-i串并联架构实现发动机和车轮的解耦,多控制单元的协同控制,以及对EV行驶里程、时间与碳罐特性的相关性研究,开发出了常压油箱的油气排放控制技术。

这一技术实现了PHEV在碳罐饱和前,即使EV行驶下也会通过短时启动发动机,完成汽油蒸汽自由脱附。此外,在长时间EV行驶下,6天左右会启动发动机,几分钟即可完成脱附、发电和润滑,该方案非常直接地解决了蒸发物逃逸的潜在问题。

与此同时,比亚迪已经申请了定时启动发动机的专利:《用于混合动力车辆的控制方法、控制装置及混合动力车辆》,申请日为2020年6月18日。

该专利的摘要中明确提到:

本发明提供一种用于混合动力车辆的控制方法、控制装置及混合动力车辆,属于车辆领域。所述用于混合动力车辆的控制方法包括:在所述车辆处于电动模式时,根据预先建立的碳罐吸附模型确定碳罐吸附量;以及在所述碳罐吸附量大于预设值的情况下,将所述电动模式切换为混合动力模式以进行碳罐脱附。

通过本发明提供的技术方案,能够在不增加零部件等硬件成本的情况 下,在未启动发动机时也能够预估碳罐吸附量, 并且在碳罐趋于饱和之前自动将车辆的运行模式切换为混合动力模式以实现以及时脱附碳罐,这样有效地避免了由于碳罐过载导致的燃油蒸汽泄漏等情况的发生,保证碳罐能够长期处于有效工作状态。

据悉,除该项专利外,比亚迪还拥有燃油蒸汽冷凝并回流油箱内的相关技术——通过油箱内部设计一个冷凝球,停车后汽油蒸汽凝结将汽油再滴回油箱内,可有效抑制汽油挥发,降低油箱内压。但在此次事件中,该项专利并非主角,姑且算作技术储备。

我们的理解

简单归纳一下,笔者认为随着汽车产业的发展,排放标准已经且必定日益严苛,而比亚迪作为国内新能源头部企业不可能没考虑到如此肤浅的情况。于是在排放法规和成本控制面前,比亚迪选择用技术作为“调节器”来实现二者的平衡。

但企业之间互为竞争关系,无法保证也没有义务保证其所拥有技术的公开透明,进而在目标达成方案、技术可行性方面存在理解差异,最终演变成汽车圈令人震撼的惊天大瓜。

写在最后:

在中国汽车市场近十年历程中,我们听过太多基于“技术为王”、“技术是第一生产力”为出发点的口号,但站在汽车产业末端的消费者只能通过“核心技术是否可靠”、“产品价格是否低廉”来感同身受。或许此刻的比亚迪就是摆在消费者面前的正向案例——它可以在符合法规的前提下,用技术手段切实解决成本问题,并孤身成为内卷时代的领头羊,一骑绝尘。

内容由作者提供,不代表易车立场