595

随着新能源汽车渗透率的不断提升,智能汽车概念也开始越来越多地被提及。不得不承认,当前的汽车市场,无论如何也绕不开智能化。当特斯拉、蔚小理等造车新势力不遗余力地为智能化“摇旗呐喊”之时,大众、戴姆勒、丰田、本田等传统车企,也纷纷投入到了这条赛道上。一时间,汽车市场迅速刮起了智能化变革风暴。

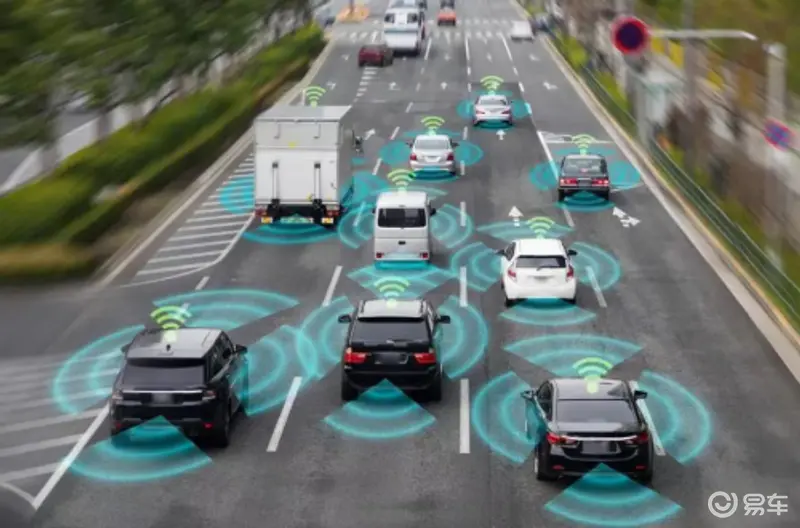

作为智能汽车中最关键的一环,自动驾驶可以说承载了智能汽车未来发展的重担。然而无论是不久前倒闭的自动驾驶明星公司——Argo AI,还是风波不断的图森未来,好像都在透露着自动驾驶行业并不好过的讯号。面对如此诡异多变的大环境,车企们在自动驾驶的“升级” 之路上,进展似乎也较为缓慢。与此同时,消费者对于智能化的驾驶体验也提出了更高的诉求,一辆能够实现优秀人机交互体验,且不断迭代更新的智能汽车成为消费者的期望。而作为智能汽车中最关键的一环,自动驾驶可以说承载了智能汽车未来发展的重担,并成为行业竞争关键。那么新势力车企和传统车企的自动驾驶发展路线到底有什么不同?我们接着往下看。

之所以出现如此情况,有人认为是因为技术的不成熟和市场的不认可,而笔者则认为,归根结底是由于传统车企和新能源车企的不同思维模式,造就了对于车辆智能化表达的侧重点有所不同。那么新势力车企和传统车企的智能化发展思路到底有什么不同?我们接着往下看。

谈到自动驾驶,特斯拉一定是绕不开的一家新势力车企。其最早将自动驾驶作为车型卖点,并凭借着纯视觉感知方案,在自动驾驶领域可谓独树一帜。与此同时,在ACC+LCC车道居中的突出表现,以及高使用率,还一度使特斯拉成为市场的智能驾驶标杆。然而,其大力宣传的不少自动驾驶卖点,却让消费者感到失望。

前两年特斯拉掌门人马斯克就曾信誓旦旦要达到L5完全自动驾驶,其官网及宣传中也不乏驾驶员双手离开方向盘驾驶的场景,Autopilot和FSD似乎就是特斯拉给出的答案。但就当下来看,无论是法规层面还是技术层面,完全依靠系统进行驾驶并不可行,这也使得“达到L5”这样的论调在目前显得格外偏激。

实际上,不止是特斯拉,如今市面上在售车型主流配备的都是L2级别的自动驾驶,毕竟受限于复杂道路、各地区法律法规以及伦理困境等, L3 级及以上的自动驾驶的全场景应用尚处于初期,现阶段大部分用户对于 L2 以及 L2+ 级别的辅助驾驶也有更进一步追求。即便是像宝马、上汽大众这样的传统车企巨头,也不例外。虽说这些传统车企完全有能力做到更高级别的,但不难看出,他们在智能驾驶时代并没有一味执着于追求“L几”,而是更注重实用性与安全性。 尤其是上汽大众ID.4 X更重新提及了人机共驾的理念,即保留人作为决策的第一标准。

那么到底什么是“人机共驾”呢?笔者从上汽大众ID.4 X身上找到了答案。ID.4 X在辅助驾驶系统开启后,即使人为介入,系统也会始终保持stayby状态,在人为完成调整后辅助驾驶系统又会重新工作,从而快速识别车道线,继续车道保持和ACC自适应巡航等工作,这意味着系统和人可以同时控制车辆,但驾驶主动权仍在于“人”。

反观特斯拉,在开启辅助驾驶系统后,则是机器具备优先“驾驶权利”,而在人为介入时,系统会默认退出,需要驾驶者再次重启,这意味着系统和人只能二选一控制车辆。也就是说在开启辅助驾驶状态下,系统行的时候系统上,系统不行了退出换人上,如此“以系统为本”的操作,难免让人冷汗指数直线上升。显然,上汽大众ID.4 X所提倡的“人机共驾”更有掌控感,也更能在智能驾驶尚不成熟的当下最大程度地给予驾乘者安全感。

不管怎样,自动驾驶技术的目的都是让出行更为便利,但如果脱离了安全,便利也就失去了意义,一向坚守安全底线的上汽大众自然明白这一点。因此,在打造智能汽车的过程中,上汽大众这家传统车企似乎有着更多的思考。以ID.4 X为例,作为基于MEB平台生产下的明星产品,其除了在车身制造工艺上保持燃油车一贯的高标准外,在智能硬件配备上也以“实用”为准则,具备了相当的竞争力。ID.4 X标配道路交通标识识别、疲劳驾驶提示、自动泊车入位等智能科技配置,为安全再加码。

有人说,智能化已成为造车新势力区隔于传统车企的最大标签,诚然,诸如特斯拉之类的新势力车企有着智能技术上的先行优势,但依靠过硬品质及创新技术实力,像上汽大众这样的传统车企也带给了我们不少惊喜,相信未来其将继续为智能汽车产业注入新鲜血液。

内容由作者提供,不代表易车立场