465

在发布与特斯拉签订供货框架协议公告后,动力电池巨头宁德时代的股价突破万亿市值之后再度“起飞”。

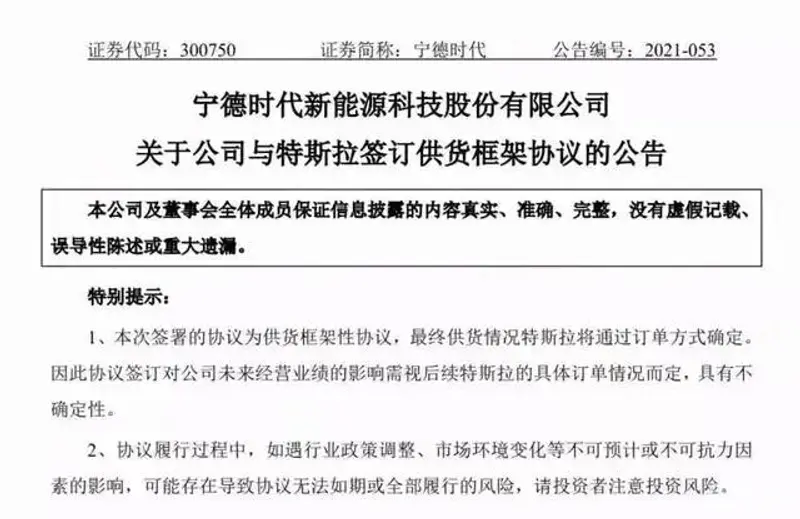

6月28日晚,宁德时代发布公告,称公司与特斯拉在6月25日签订了《Production Pricing Agreement》,将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。值得注意的是,与去年2月相比,此次续签合同没有再出现“China”字眼,意味着双方合作将不限于中国市场。

而在与特斯拉签订4年供货框架协议的前不久,宁德时代刚官宣与长城汽车签署十年长期战略合作框架协议。并且同时深化了与大众汽车集团和戴姆勒卡车的合作伙伴关系。一边是车企“逃离宁德时代”的观点甚嚣尘上,另一边百年传统巨头、中国品牌龙头以及新势力头部不约而同地选择了宁德时代,一场“真香”戏码正在上演。

一场“分裂”游戏

中国电动车十年,一家电池企业“杀败”所有车企,成为枝头最甘美的果实,成为中国汽车行业最贵万亿市值上市公司。随着电动汽车进入大规模推广期,有着电动车“心脏”之称的动力电池在产业链中的地位愈发重要,围绕其展开的博弈也日渐激烈。

在这场以新旧能源开端的汽车产业变革意味着利益的再分配。传统车企的心态非常纠结:既希望抓住难得的机会,又害怕成为“被革命”的一方。多数车企认为,掌握电池产业,才能把命运抓牢在自己手里。

随着新能源汽车市场需求的持续扩张,国内外各大车企开始加大对电池供应的控制权。

对整车厂来说,动力电池的供应无外乎以下三种途径:它们或同时与多家电池厂商合作,保障电池稳定供应;或通过与电池厂商合资建厂,进行深度协作;更有企业开始着手自研技术、自建电池厂,以期实现电池自给自足。

有观点认为,传统车企自建电池厂、自研电池背后的逻辑很简单,一为话语权,保证关键技术不被“卡脖子”;二为降低整车成本。汽车企业希望将命运掌握在自己手中,通过自建电池工厂寻找安全感,这可以理解。亲自入场造电池理论上也可以避免动力电池产能不足而引发的生产与销售风险。

一边加深与宁德时代的合作,加大捆绑的同时,另一边,众多车企也都在自研电池,自建电池厂。可以确认的是,车企自研电池的投入将会相当巨大,而且从整体上来看,如果没有足够的销量来摊平成本,那么这始终将是一个亏本的生意,同时面临的困难也将有很多。

护城河并不好攻破

事实上,车企自建电池厂面临多重挑战,包括技术壁垒、产能、建设成本,并且后续电池的销路等也都是它们需要面对的问题。

从业界看来,动力电池的发展需要长期的技术积累,且电池新技术层出不穷,更新换代迫在眉睫。新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累。

其中材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研发和生产均有较高的技术要求,如没有相应核心技术,相关企业的产品竞争优势很难凸显。

从现状来说,车企对主导权的争夺并不成功。核心问题仍是成本,降低电池价格,取决于技术实力和市场规模。2016-2019年,宁德时代电芯成本平均每年降幅达到15.7%,到2019年已降至0.67元/Wh,在全行业领跑。

相比之下,车企自研电池如果只为自用,装机量又无法和宁德时代相比,单位成本偏高,所以大多数车企现阶段仍要和宁德时代合作。

有观点认为,长远来看,如果电动车的未来销量远不及预期,那么目前自建电池工厂投入的产能无疑将成为车企的负担。而电池制造商研发投入巨大,但可凭借庞大的装机量摊薄成本。如果自研电池只供应自己,那么毫无疑问的成本也将很难进行分摊。

不过同时需要注意的是,头部厂商为了维持话语权,同时降低电池供应风险,会有意识地多培养几家供应商,奔驰入股孚能,大众入股国轩,两者都与宁德时代有合作关系,这是对宁德时代不利的一面。

车企要自建电芯厂,还是要权衡利弊。特斯拉有前景、大众有底子,但他们目前还是选择外采。如果在市场规模上不能保证,那么现在的外包还是一个比较好的方法,这也是为何车企一边说着要自研电池,另一边却依旧和宁德时代进行强绑定的原因。毕竟像这样危险又没利润的事情,还可能拖垮企业,得不偿失。

标签:

内容由作者提供,不代表易车立场